締固めの品質管理手法には2種類あることを紹介しました.

ここでは,品質規定の締固め度による管理と飽和度による管理手法について原理と管理基準そして課題点について紹介します.

1 締固め度(Dc値)による管理手法

もっとも広く使われている管理人手法です.

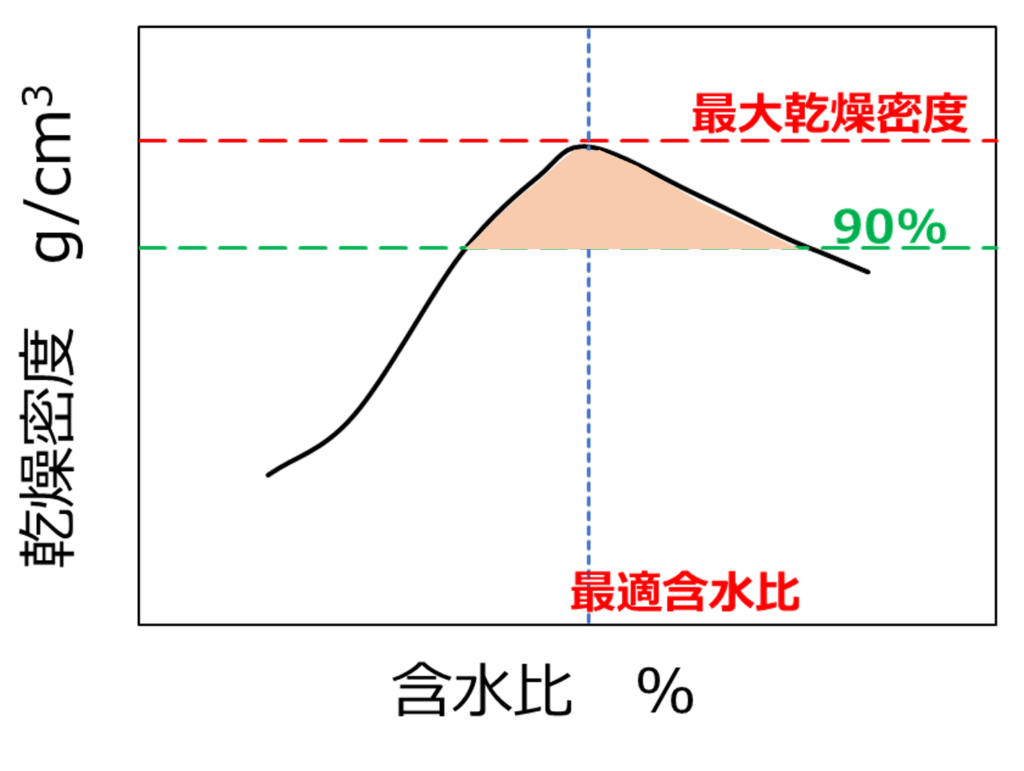

一般的に,土には含水比と乾燥密度の間に右のような関係があります(締固め曲線).

砂は,含水比:\(w\)が高くなるとある一定のところまでは,乾燥密度:\(ρ_d\)が大きくなり,さらに加水すると乾燥密度が減少する傾向があります.

このとき,最も高い乾燥密度を最大乾燥密度:\(ρ_{dmax}\)とし,この時の含水比を最適含水比:\(w_{opt}\)と定義します.

そして,現場では乾燥密度:\(ρ_{f}\)を測定し,式1に示すように最大乾燥密度に対する現場乾燥密度の割合を締固め度と定義することで,ある締固め度以上の品質であるかを確認する手法です.

上の図では,オレンジ色で囲われた領域となります.

$$ D_c=ρ_{df}/ρ_{dmax} $$

締固め曲線と現場での乾燥密度の測定だけで,品質管理ができるため,広く使われていますが

①範囲が広すぎて,コラプス沈下の可能性がある乾燥側,高含水比による転圧不足となりうる湿潤側を排除しきれない

②締固め機械の技術革新により室内の締固め曲線に対して現場の締固めエネルギーが高いことから過剰な品質基準になっている可能性がある

などといった課題があります.

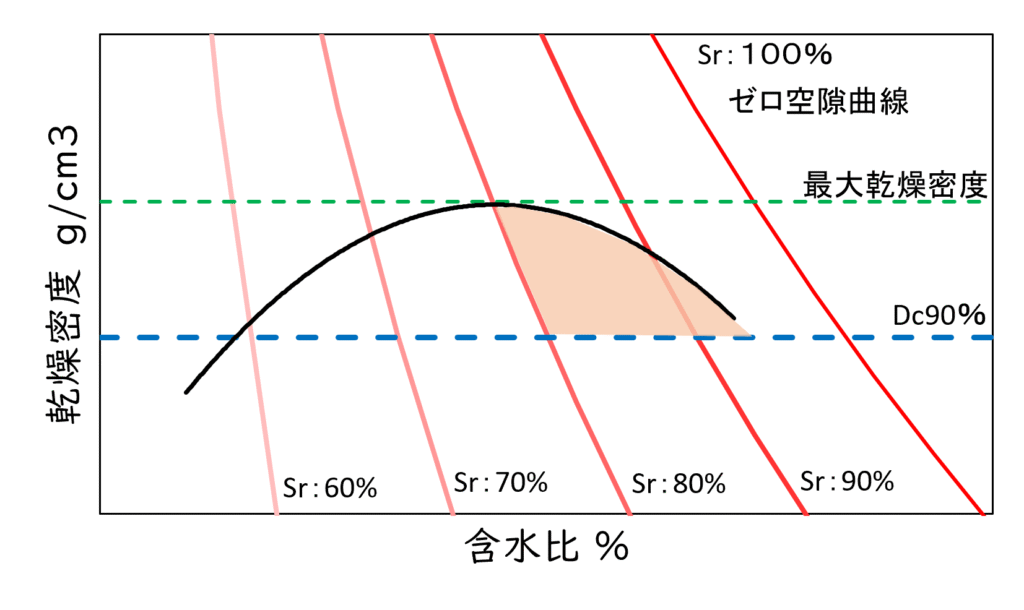

2 空気間隙率や飽和度による管理

締固め曲線上の空気間隙曲線や飽和度曲線と締固め曲線に囲われた領域で管理する手法です.

下図では,例として飽和度80%以上での管理の場合の管理区域を示しています.

乾燥密度だけによる管理よりもより厳しい管理基準となります.

コメント